搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 Cr”相关记录27条 . 查询时间(0.048 秒)

海南大学热带农林学院朱治强教授团队在《Journal of Hazardous Materials》发表论文:EDDS添加对王草-印度梨形孢共生体系修复Cd-Cr复合污染土壤的根际生态及微生物调控的影响(图)

朱治强 Journal of Hazardous Materials 印度梨形孢 王草 土壤 根际生态 植物修复 土壤修复

2024/6/28

宁波材料所在Ni-Cr合金设计准则的高精度量子计算方面取得进展(图)

合金设计 量子计算 物理化学性能

2024/1/16

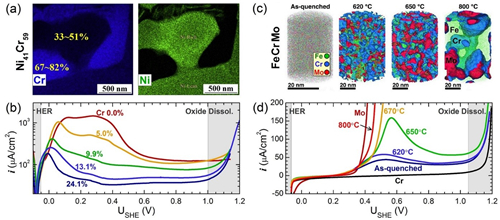

镍合金具有抗腐蚀、抗氧化、抗辐照、高强韧性等优异的冶金物理化学性能,其中Ni-Cr合金是非常核心的一类体系,其工业牌号(比如Inconel、Incoloy、Nimonic、Waspaloy等)的研发历史已逾百年。Ni-Cr合金表面会自发生成保护性的钝化膜(比如Cr2O3和NiO),使其能有效抵御各种苛刻使役环境(比如高温气体/熔盐、海洋、核设施环境、催化/电池电解液等)的侵蚀。钝化膜的生长规律紧密...

随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响成为该领域研究的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究处于起步阶段,不同生物质源和热解温度对生物炭结构以及光催化过程的调控过程和分子机制尚不清楚。

随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响成为该领域研究的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究处于起步阶段,不同生物质源和热解温度对生物炭结构以及光催化过程的调控过程和分子机制尚不清楚。

据统计,目前我国土壤、沉积物和水环境中生物炭的累积存量高达3000 ~ 5000亿吨。另外,由于生物炭在农业、环境、能源等领域的广泛应用,其产量每年仍高达4.2亿吨,因此生物炭的大量使用势必对环境产生不可估量的影响。随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对于环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响已经成为领域的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究尚处于起步阶...

据统计,目前我国土壤、沉积物和水环境中生物炭的累积存量高达3000 ~ 5000亿吨。另外,由于生物炭在农业、环境、能源等领域的广泛应用,其产量每年仍高达4.2亿吨,因此生物炭的大量使用势必对环境产生不可估量的影响。随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对于环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响已经成为领域的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究尚处于起步阶...

北京林业大学环境学院课题组提出Cr污染土壤修复后返黄机理的新见解和解决思路(图)

环境 机理 污染 土壤

2024/8/24

2023年4月10日,环境学院朱洪涛教授课题组在Cr污染土壤的高效工程修复领域提出新思路,相关研究成果以“Understanding and eliminating the reductant interference on Chromium VI measurement with USEPA method 3060A”为题发表于环境类Top期刊《Science of the Total Envi...

东北地理所在乙烷驱动Cr(VI)/硝酸盐复合污染净化方面取得新进展(图)

乙烷驱动 硝酸盐复合 污染净化

2023/7/11

地下水中铬及其伴随污染物硝酸盐对人类健康产生较大威胁。甲烷驱动的铬酸盐和硝酸盐还原已被证实,然而非甲烷气态烷烃—乙烷作为电子供体驱动铬酸盐和硝酸盐还原过程未见相关报道。

随着社会的发展和进步,人们对环境和健康问题的关注日益增加。重金属离子六价铬Cr(VI)和有机污染物RhB对人类健康产生了重大威胁。目前,许多方案已经被研究并应用于废水中Cr(VI)的还原和RhB的降解,光催化还原由于其节能环保和可持续的特性,成为人们关注的焦点。二元金属硫化物易形成异质界面,从而改变粒子的表面结构或性质,提高其稳定性和光催化性能。而h-BN的片状结构具有高比表面积、无毒且热稳定性优...

铬(Cr)是一种常见的土壤污染物,据全国土壤污染调查公报显示,我国耕地土壤Cr点位超标率约为1.1%。在土壤中,Cr主要以Cr(III)和Cr(VI)的形式存在,其中Cr(VI)的可移动性和植物毒性要显著强于Cr(III),因而更容易被植物吸收,抑制植物生长。一直以来,Cr(VI)被认为是通过必需元素,尤其是其结构类似物如硫酸盐、磷酸盐的吸收通道进入植物体的,但迄今为止,植物根系吸收Cr(VI)的...

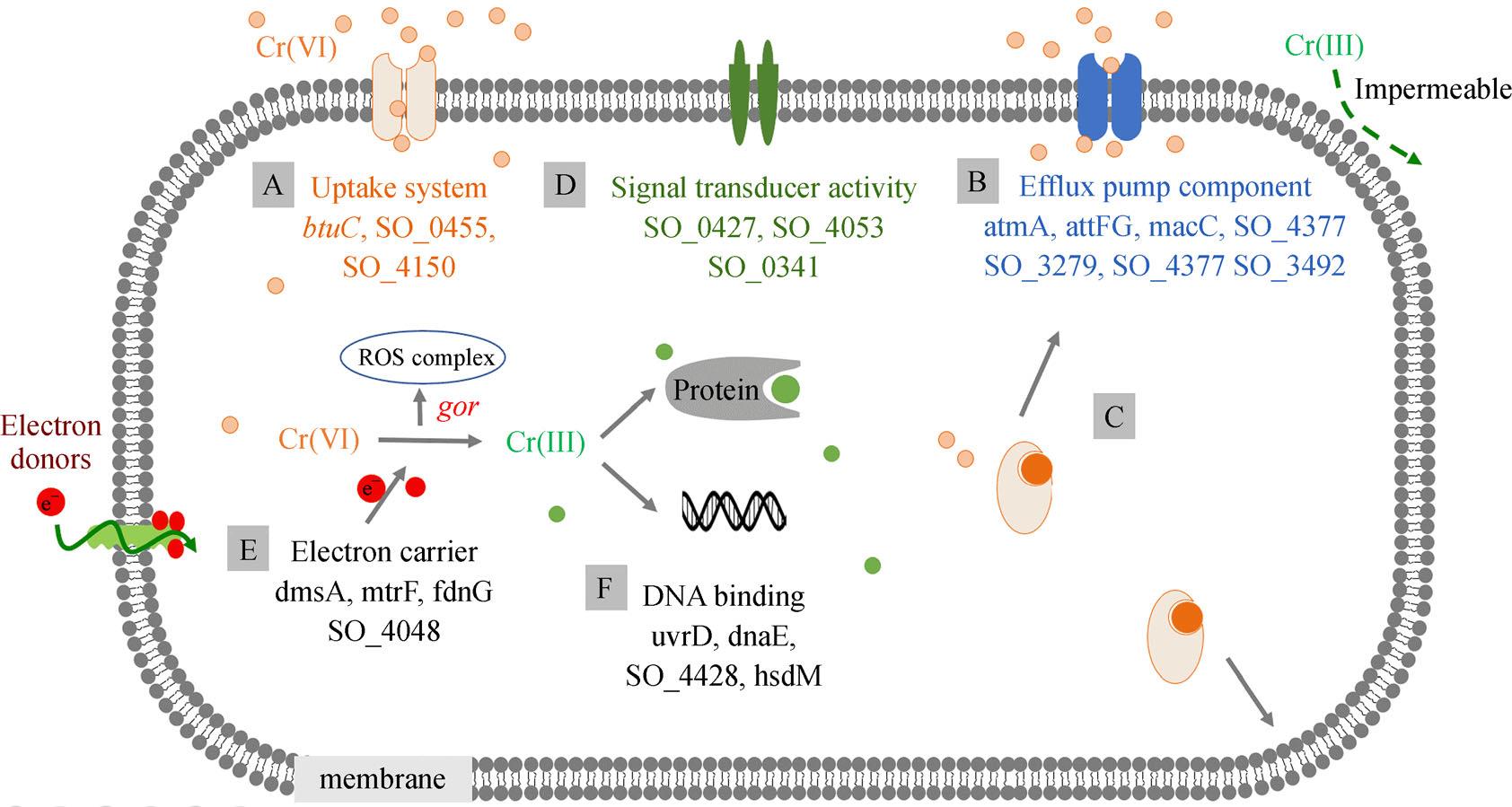

中国科学院城市环境研究所环境电化学团队以Shewanella oneidensis MR-1菌株为主要研究对象,以Cr(VI)为目标污染物,通过在120天内不断增加Cr(VI)浓度逐步增强了S.oneidensis MR-1菌株对Cr(VI)的抗性和转化能力;对不同驯化阶段的菌株进行基因组重测序分析其基因突变情况,发现膜相关的基因变异,包括外排泵和转运体,是菌株产生Cr(VI)抗性的关键原因,表明...